跟传统油车相比,纯电动车有很多优点,这里就不一一列举,

但纯电动车有一个麻烦的地方是需要考虑充电时间长短和电池使用寿命。

混合动力领域有好多折中方案比如插电式,增程式等,

这样不需要较大的电池容量,相比于纯电动车,

缩短了充电等待时间(并且使用汽油/柴油而提高了续航里程)

而在纯电动车领域,很难单方面优化充电时间或电池使用寿命,

鱼和熊掌不可兼得,因为电池的寿命和充电倍率大小有关,

一般情况下充放电倍率越大,循环使用次数就越小。

为了保证电池的循环充电次数能在800~1000之间,

通常充电倍率应该在0.5C~0.25C之间,

采用国家电网供电,利用车载充电机为动力电池充电,

这属于慢充方案,配套的公共设施是交流充电桩。

交流充电桩接口

交流充电桩接口

为了应对紧急情况,希望在15~30min分钟内能把电池充满到最大容量的80%,

对应的充电倍率应该在2C~4C之间,

这属于快充方案,配套的公共设施是直流充电桩。

直流充电桩对电池损害比较大,车主花费在更换电池上的成本就会增大,

所以如果不是很紧急的情况,应该尽量减少直流充电桩的使用(土豪随意)。

直流充电桩接口国内外的充电桩原理大同小异,但外形略有区别,如下:

二、详解交流充电桩的接口技术

交流充电桩通过车载充电机为电池充电,相对于直流充电桩而言,

交流充电桩成本低,结构简单,对蓄电池更友好,

适合大范围面积进行普及推广,接下来将由浅入深介绍一下交流充电桩的接口技术。

交流充电桩(包括国标和非国标)的主要功能就是将单相电或者三相电引出来,

充电桩只起到电流中转站的作用,

后续的整流+DC/DC变换都是由车载充电机完成。

国标交流充电桩就是在上图所示的原始交流充电桩基础上,

添加了一些商业化模块(比如人机交互界面、计费模块、报警模块等)

和控制引导电路,控制引导电路是交流充电桩接口技术的核心内容。

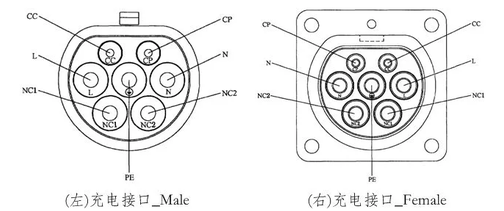

并且为了单相电和三相电都能兼容,国标交流充电桩接口最终采用的7端子结构,

其端子分布方式如下图所示:

![]()

各端子功能定义:

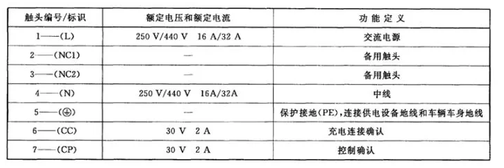

充电模式3连接方式B的典型控制导引电路图:

控制导引电路主要作用是用来确认充电接口和充电插座是否连接,

然后在充电过程中进行周期性检测,以判断继续充电还是停止充电等。

下面详细介绍控制导引电路的工作原理:

1. 连接确认

(1)车辆控制装置通过检测PE和监测点

3之间的电阻值来确认车辆插头和车辆插座是否连接;

(2)充电桩侧的供电控制装置通过检测监测点

4或检测点1的电压值来判断供电插头和供电插座是否连接。

2. 充电开始

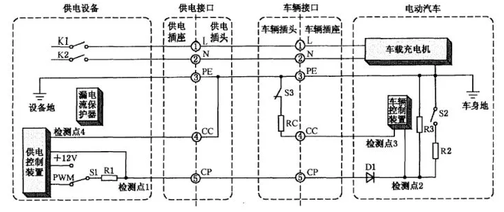

当车辆接口和供电接口都确认连接后,充电桩将开关S1从12V连接状态切换到PWM状态,

并等待车辆控制装置闭合开关S2,

此时测检点1峰值电压9V,CP端产生1KHz的PWM波,

其占空比代表充电桩额定电流大小。当车辆侧开关S2闭合,

代表车辆已经充电准备就绪了,此时检测点1的电压峰值为6V。

确认车辆就绪后,充电桩闭合接触器K1和K2,使交流回路导通,充电开始。

整个过程中检测点1的电压状态如下:

3. 充电过程周期检测

在充电过程中,充电桩对检测点进行周期性检测,

以确认充电连接装置的连接状态和车辆是否处于可充电状态,检测周期不大于50ms。

(1) 在充电过程中,充电控制装置不断检测检测点4和检测点1,

如果检测到供电接口断开,则供电控制装置开关S1切换到12V并断开交流供电回路;

(2) 在充电过程中,车辆控制装置不断检测检测点2和检测点3,

如果判断车辆接口断开,则车辆控制装置控制车载充电机停止充电,并断开开关S2。

4.充电结束

大致原理如上所述,控制导引电路是充电桩接口技术的灵魂,

对于电动汽车设计者以及使用者至关重要,

更为详细的内容请参考国标GBT 20234-2011

新能源充电桩(电蜘蛛设备有限公司)